5 cose che non sapevi sulla Cappella Brancacci

Capolavoro del Quattrocento fiorentino, il ciclo decorativo con le Storie di San Pietro si deve al volere del ricco mercante e diplomatico Felice Brancacci e ai pennelli di Masolino da Panicale e del giovane Masaccio, che vi lavorano fra il 1425 e il 1428. Le scene verranno completate qualche decennio più tardi, nei primi anni Ottanta, da Filippino Lippi.

Ecco qualche curiosità.

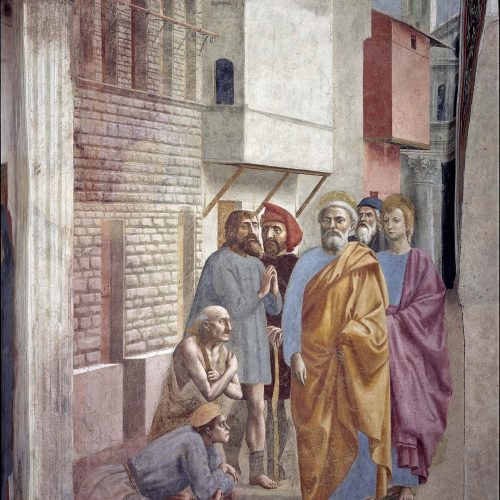

In tutti gli affreschi figurano numerosi ritratti del Quattrocento: compaiono frequentemente frati carmelitani, signori, politici e letterati del tempo e le possibili identificazioni sono molteplici. Concentriamoci su alcuni volti distribuiti intorno a San Pietro in cattedra: se alla sua destra compare un gruppo di frati dell’ordine, alla sua sinistra sono stati riconosciuti grandi artisti del periodo: Masolino, Masaccio, Leon Battista Alberti e Filippo Brunelleschi.

Filippino Lippi, chiamato a ultimare gli affreschi qualche decennio dopo, non sarà da meno, includendo il proprio ritratto e quello del maestro Sandro Botticelli nell’affresco sul lato opposto.

Se la titolazione a San Pietro dell’intero ciclo ricorda il primo esponente della famiglia Brancacci, Piero di Piuvichese, cui si deve l’edificazione della cappella, al santo riservavano una particolare devozione i frati carmelitani, quale icona della carità attiva e memoria della Chiesa delle origini, considerando anche il quartiere povero e popoloso dell’Oltrarno in cui il convento del Carmine si trovava. Il racconto lontano della vita e dei miracoli di San Pietro viene dai pittori inserito in uno scenario di attualità: le vie in cui San Pietro incede, risanando gli infermi con l’ombra o distribuendo i beni fra i poveri, offrono scorci urbani della città e della campagna del Quattrocento, saldamente costruiti in prospettiva: si osservano case con sporti, palazzi gentilizi in bugnato di pietra, una chiesa marmorea e, sulle colline, un castelletto. Anche i miracoli della Guarigione dello storpio e della Resurrezione di Tabita sembrano svolgersi nel contesto di una piazza fiorentina, su cui si affacciano case con le finestre aperte: scorgiamo panni stesi, gabbiette per uccelli e persino una scimmietta che cammina sul cornicione.

Il ciclo prevedeva anche la decorazione della volta, con i Quattro Evangelisti, e delle lunette, con quattro scene della vita di San Pietro: la vocazione di Pietro e Andrea, l’episodio della tempesta sedata, il pianto del santo dopo aver rinnegato Gesù, l’invito a guidare la chiesa, che rende San Pietro pastore supremo della cristianità: “Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore”. Oggi sulla volta vediamo un affresco di metà Settecento di Vincenzo Meucci, raffigurante la Madonna consegna lo scapolare a San Simone Stock, frate carmelitano a cui si deve la conferma della Regola dell’ordine nel Duecento, mentre delle lunette abbiamo oggi memoria grazie a due sinopie, ritrovate durante i restauri del Novecento.

Nella notte fra il 28 e il 29 gennaio 1771, durante i lavori di rifacimento del soffitto della chiesa, scoppia un terribile incendio: la Cappella Brancacci, pur danneggiata, si salva. Certo, come si legge nel Libro di Ricordanze, la cappella “ha molto sofferto, essendo caduti alquanto pezzi di cornici e dei capitelli delle colonne di pietra serena, abbracciate le due porte bellissime […] e disfatti i balaustri di marmi” ma “le pitture assai celebri delle pareti restarono in essere […]”. Incolume è anche la tavola duecentesca con la Madonna del Popolo, presente in cappella dal 1436, quando la cappella muta la sua dedicazione: sarebbe certamente bruciata se non fosse stata temporaneamente spostata in convento a causa dei lavori in corso nella chiesa.

Il giovane Masaccio, che dal 1422 risulta iscritto come “pictor” all’Arte dei Medici e Speziali, dipinge per il convento di Santa Maria del Carmine anche la Sagra o Saga: un affresco realizzato in terra verde nel chiostro del convento, teso a commemorare l’evento di consacrazione della chiesa, avvenuto domenica 19 aprile 1422, dopo oltre centocinquant’anni dalla posa della prima pietra del 1268, quando i primi frati carmelitani si erano insediati a Firenze. Oggi il dipinto è perduto, ma possiamo immaginarlo grazie ad alcuni disegni cinquecenteschi e alle parole di Giorgio Vasari: “et vi ritrasse infinito numero di cittadini in mantello e cappuccio, che vanno dietro a la processione, fra i quali fece Filippo di ser Brunelleschi in zoccoli, Donatello, Masolino da Panicale, stato suo maestro […]”